Vivemos uma era em que o absurdo deixou de ser um sinal de alarme para tornar-se parte do cotidiano. Situações outrora impensáveis — a desinformação generalizada, a espetacularização da violência, o negacionismo científico, o culto à ignorância — não apenas se tornaram frequentes, como também são amplamente aceitas ou toleradas. No entanto, há um fenômeno ainda mais inquietante: não temos apenas a normalização do absurdo; temos a sua monetização.

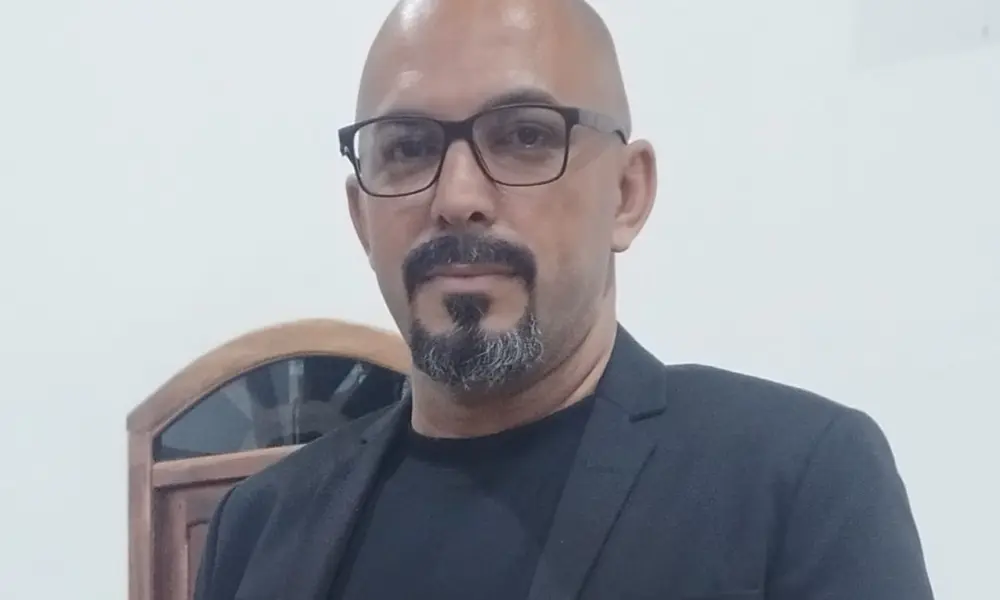

Essa expressão foi cunhada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, durante um evento no Tribunal de Justiça do Maranhão em julho de 2025. Em suas palavras:

“Que nós temos, não apenas, a normalização do absurdo, ou a banalização do absurdo, nós temos a monetização do absurdo. Hoje, proclamar o absurdo dá dinheiro como nunca na história dos povos porque o absurdo rende likes; e os likes, e os views e as visualizações são monetizadas” (DINO, 2025).

A frase de Dino sintetiza com precisão a realidade contemporânea: o absurdo, longe de ser apenas um elemento estranho ou excêntrico, passou a ser mecanismo de lucro e ferramenta de influência.

Guy Debord, em A Sociedade do Espetáculo (1997), já denunciava uma sociedade em que a aparência substitui a essência, em que o que importa não é o que se é, mas o que se parece ser. Hoje, essa lógica se radicalizou com a ascensão das redes sociais e das plataformas digitais. O absurdo — que pode se manifestar como fake news, teorias conspiratórias, discursos de ódio ou vídeos grotescos — não apenas atrai atenção, como gera lucro. Likes, visualizações, compartilhamentos e polêmicas se traduzem em engajamento, e o engajamento se converte em moeda para influenciadores, marcas, canais de mídia e corporações.

Quando o absurdo se torna cotidiano, ocorre um processo de anestesia moral. Nos acostumamos com o que antes nos revoltava. O racismo explícito, o machismo escancarado, o autoritarismo disfarçado de “ordem” — tudo isso passa a ser justificado, relativizado ou até defendido em nome da “liberdade de expressão”. Esse cenário é alimentado por algoritmos que premiam o sensacionalismo, tornando-o não apenas visível, mas rentável. Assim, a monetização não é apenas financeira: ela é simbólica e ideológica.

O absurdo virou mercadoria. Há influenciadores que lucram propagando negacionismo, gurus da anticiência que vendem curas milagrosas, políticos que capitalizam em cima do caos e da mentira. Plataformas como YouTube, TikTok, Instagram e X (antigo Twitter) ganham ao manter o usuário em ciclos intermináveis de conteúdos absurdos, que despertam medo, indignação ou fascínio. Quanto mais polarização, mais comentários. Quanto mais absurdo, mais audiência. E quanto mais audiência, mais dinheiro circulando. Flávio Dino aponta exatamente para esse ciclo vicioso, no qual “proclamar o absurdo dá dinheiro”, pois se alimenta de uma lógica algorítmica baseada na viralização.

Mídia, escolas, universidades, partidos e organizações sociais vêm sendo pressionados por essa lógica. A necessidade de “ser relevante” no meio digital muitas vezes leva instituições sérias a simplificações grosseiras, ou à tentação de adotar estratégias sensacionalistas. O espaço para o debate profundo se estreita, pois ele não “viraliza”. Assim, a monetização do absurdo cria uma economia simbólica onde a complexidade perde terreno para o ruído.

A crítica à monetização do absurdo não pode ser apenas denúncia — precisa ser ação. É necessário investir na alfabetização midiática e digital, capacitar as pessoas a lerem criticamente os conteúdos que consomem. Também é urgente regulamentar plataformas digitais, responsabilizando-as por conteúdos tóxicos que elas mesmas incentivam. Finalmente, precisamos recuperar o valor da ética, da ciência e da empatia como fundamentos do debate público.

A banalização do absurdo é grave, mas sua monetização é ainda mais perigosa: ela transforma o desvario em negócio, o preconceito em conteúdo rentável, o caos em ativo de mercado. Quando o absurdo passa a dar lucro, ele deixa de ser apenas uma anomalia — torna-se estratégia. E enquanto não desmontarmos essa engrenagem, estaremos todos pagando o preço: social, político, humano. A resistência começa por enxergar o absurdo, mas só se consolida quando o desmonetizamos.

Esse fenômeno não ocorre por acaso: ele se insere em uma lógica de consumo rápido de informações, em que a verdade passa a ser relativa e o critério de validade de uma narrativa é sua capacidade de viralizar. O escândalo, a polêmica e o absurdo tornam-se commodities valiosas. Essa dinâmica, por sua vez, interfere diretamente na qualidade da informação e na formação da opinião pública, que passa a ser moldada por conteúdos apelativos, muitas vezes desconectados da realidade empírica. Como consequência, a democracia é colocada em risco, pois o debate racional é substituído por narrativas emocionais e polarizadoras.

Essa anestesia moral é acompanhada por uma insensibilidade crescente à dor alheia e à injustiça. A banalização da violência, do preconceito e da ignorância encontra respaldo em discursos políticos e midiáticos que reforçam estereótipos e promovem uma visão utilitarista do ser humano. Nessa lógica, quem mais sofre é quem já está à margem: pobres, negros, indígenas, LGBTQIA+, imigrantes. A naturalização do absurdo, portanto, reforça desigualdades históricas e legitima práticas excludentes. Trata-se de um processo perigoso de erosão ética, que compromete os pilares da convivência democrática.

O absurdo não apenas é tolerado; ele é produzido em escala industrial. Há empresas especializadas na fabricação de desinformação, robôs que amplificam discursos extremistas, e toda uma cadeia de influenciadores e canais que lucram com o sensacionalismo. Esse ecossistema é incentivado por plataformas que se beneficiam do tempo de tela do usuário, mesmo que isso signifique disseminar conteúdos prejudiciais. A monetização do absurdo é, portanto, estruturada, planejada e sistematicamente incentivada. É um modelo de negócios baseado no caos.

Diante desse cenário, é fundamental que as instituições não se omitam. É necessário que a mídia tradicional reforce seu compromisso com a verdade e o jornalismo de qualidade, que as escolas invistam na formação crítica e ética dos estudantes, que o sistema judiciário atue para coibir práticas abusivas no ambiente digital, e que as universidades assumam o papel de contra-hegemonia do pensamento superficial. Só assim será possível restabelecer um espaço público de debate racional e civilizado.

A resistência ao absurdo exige uma ação coordenada entre indivíduos, coletivos e instituições. É preciso investir na valorização do conhecimento, na formação de senso crítico e na promoção da cultura de paz. Projetos de extensão universitária, coletivos de mídia independente, redes de checagem de fatos e iniciativas de educação popular são exemplos concretos de resistência. Além disso, políticas públicas voltadas à inclusão digital e à proteção dos direitos humanos na internet são fundamentais para mitigar os efeitos perversos da monetização do absurdo.

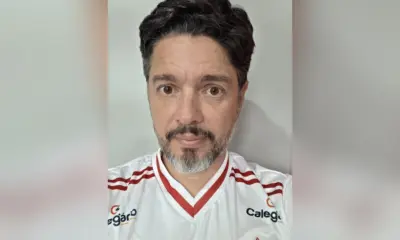

Leandro Rogério dos Santos